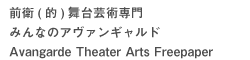

「日本を越えたテント芝居」

林于竝(Lin Yu-Pin)

|

|

林于竝:国立台北芸術大学の専任準教授。研究分野は日本戦後演劇、台湾現代演劇とパフォーマンス研究。研究活動のほかに「表演芸術」などのパフォーマンス芸術専門誌にも劇評活動を展開した。「台新銀行文化芸術賞」パフォーマンス芸術の主任審査委員を務めた。学術著作には『日本戦後演劇における身体と空間』(09年10月)と『日本戦後演劇面面観』(10年10月)がある。 |

©陳又維

今年の四月、台北近郊の虎山というところにテント劇場が建てられ、『渾沌而七日死』というタイトルの芝居が演じられた。台湾の冠婚葬祭でよく使われる鉄パイプで組み立てた簡易テントであったが、会場は百を超える観客で埋め尽くされた。上演したのは「台湾海筆子」という劇団であった。「台湾海筆子」は05年に結成し、すでに十年の月日が経っている。今回の上演を機にグループ名を「海筆子TENT 16-18」に改め、新たに今後三年間の活動計画を打ち出した。『渾沌而七日死』というタイトルは、中国の古典『荘子』から引用した言葉であるが、芝居の中では『荘子』だけでなく、『金瓶梅』や『水滸伝』などの中国古典に登場する人物名や地名が借用されている。スピーディな台詞回しや場面転換、セリフの内容や登場人物の心理状態よりも俳優の肉体性を重視する演技などから、日本のテント演劇の系譜に連なるとも思われる。台北市の中心部から二時間かけてやっとテントの場所に辿り着き、さらに二時間、窮屈で硬いベンチの客席で我慢を強いられるにもかかわらず、最後の場面でテントを覆っていたシートが上がり、火が点けられ、「ZOMIA」という文字が現れた時、観客は思わず歓声を上げた。

05年の旗揚げから、ほぼ一年に一本のペースで芝居を上演し続けてきた「台湾海筆子」。すでに台湾の劇団として定着しているが、それを創設したのは、日本人の桜井大造である。桜井大造は「野戦の月」の演出家兼劇作家である。「野戦の月」は日本において現在でも活躍する数少ないテント芝居の集団である。反天皇制や「三谷」の日雇い労働者などを主題に据え、政治的には過激派とされる。

日本のテント芝居が台湾で初めて上演されたのは92年である。唐十郎の「唐組」が、台北市の中心部にある林森公園で『檳榔の封印』を上演したのだ。林森公園は日本植民地時代に日本人墓地であったところである。戦後、国民党政府が台湾に来て、その場所は家を持たない下級軍人に占拠され、その上に臨時の住宅群が建てられた。明石元二郎総督の墓石がそのまま公衆便所の材料として利用されたことも、今となっては有名な話であるが、当時この事実はまだ世間には知られていなかった。唐十郎は意図的にその場所をテント劇場として選んだ。言葉の壁もあったかもしれないが、『檳榔の封印』は、当時の台湾の観客には、十分に理解されなかった。しかし、劇場空間の使い方と俳優の迫力ある演技は、台湾の演劇界にインパクトを与えた。

94年に、桜井大造はフィリピンのミンダナオ島で行われた「民衆演劇祭」で、台湾の「差事劇団」の鐘喬と出会い、台湾演劇との交流を始めた。99年に「野戦の月」は、台湾の民衆演劇の劇団「差事」に呼ばれ、台北市の淡水河の河原で、テント劇場を建て『EXODUS』を上演した。唐十郎が92年に上演した際の観客は、台北市中心部の演劇関係者であったが、河原のテント劇場の主な観客は、その周辺にある工場で働く労働者であった。ある日の上演で、俳優がラストシーンを演じきった瞬間、観客席にいた一人の老人が芝居に触発されヒートアップしたのか、突然、「日本帝国万歳!」と叫びだしたのである。この芝居に勝るとも劣らない、ポストコロニアリズム的な出来事がきっかけとなり、桜井大造は台湾に興味を持ち始め、01年に台北へ移住し、台湾における本格的なテント芝居の活動を始めた。

桜井大造が台湾で演劇を始めた際、まず直面したのはナショナリティーの問題、つまり「日本人」である自分はかつて植民地支配者であったという歴史的な事実と、「台湾」の複雑なエスニシティの情況であった。05年、長い時間を稽古に費やし、遂に『台湾ファウスト』を中国語で上演した。役者は主に台湾人であった。『台湾ファウスト』は、日本の植民地時代や国民党政府による「白色テロ」など、台湾近代化のプロセスにおける「感情記憶」をテーマにした作品であった。

この頃、台湾では「楽生院保留運動」という抗争運動が起きた。この「楽生園」とは、台北近郊にあるハンセン病患者を隔離・治療するための施設で、台湾総督府によって27年に建設された。差別と偏見のために、長い間そこでの療養生活を強いられ高齢となった患者達であったが、今度は地下鉄建設のため、再び強制移住を余儀なくされる。「台湾海筆子」はこの抗争運動に加わった。そして06年、桜井大造はハンセン病施設「楽生園」で『野草天堂;海峡と毒薬』を上演した。抗争運動と地下鉄の建設工事が混じりあう現場にテントが建てられ、車椅子に座る高齢のハンセン病患者の前で芝居が演じられた。

07年に、桜井作の『変幻 痂殻城』の中国語版が「海筆子」劇団により台北で、そして日本語版が「野戦の月」により東京で、それぞれ上演された。その後、日台二つの劇団が中国に渡り、北京の朝暘広場と北京郊外にある皮村という集落で、日本語版と中国語版のテント芝居を交互に上演した。当時の北京は、08年のオリンピックを控え、目覚ましい経済発展を遂げていた。しかしその影では、政府当局による言論統制がいっそう厳しくなっていった。「痂殻城」とは、資本主義の高度発展に伴い、廃墟と化す都会の隠喩である。それから十年の時を経て、現在の中国と照らし合わせた時、「痂殻城」は、まさに予言的な作品となった。『変幻 痂殻城』は当時、北京の知識層に強い印象を与え、その反響で北京でもテント芝居のグループ「流火」が立ち上げられた。07年以降、桜井大造は東京、台北、更に北京の三カ所でテント芝居を同時に展開し、「野戦の月」、「海筆子」と「流火」の三つのグループが連携するかたちで、共同演出するようになった。今年「海筆子TENT 16-18」の『渾沌而七日死』が終わってから、七月に、北京の「流火劇団」は、桜井大造の演出で『蟻;城中村考』という作品を上演した。中国において、テント芝居の正式な上演は、未だ許可されていないため、「試演会」という形で上演し、台湾と日本の俳優が舞台に加わった。九月には「野戦の月」により『渾沌にんぶち』が東京で公演され、中国と台湾の俳優もこれに参加した。

テント芝居は日本で生まれた演劇様式であるが、現在その活動は国境を越えて東アジアにまで規模が拡大している。しかし、それは所謂インターカルチャリズムという意味合いでの国際共作ではなく、「民衆」という単位による自主的、つまり国家の許可を得ていない、自分たちの意思による表現活動である。十年も続けて来た「台湾海筆子」は、固定したメンバーを持たず、毎回参加者が異なる。このことから、一般的な意味での「劇団」ではなく、「広場」と呼ばれる方が相応しいかもしれない。

「台湾海筆子」は、財団や政府に助成金を一切求めないことを主張している。稽古場を借りているが、その費用はメンバーたちが分けて負担する。これは大半の演劇活動が、政府から助成金のサポートを受けている台湾において、きわめて異例な存在である。芝居の製作費は全てチケットの収入で賄う。毎回、公演後に精算表をネット上に公表することも「台湾海筆子」の特徴である。現在メンバーの中には、演劇畑出身の役者が何人もいるが、「台湾海筆子」は、アマチュア主義を徹底している。芝居の上演期間中、テント立てや、舞台、衣裳、小道具の作成、食事の支度など、全てをメンバー皆で分担する。桜井大造の「新公共性」という言葉が示すのは、国家という共同体に対峙するために、演劇という行動によって、もう一つの共同体を作る、という論理であるかもしれない。

演劇は常に共同体のために、共同体の中に作られるものであり、国家という境界線の中に形成された、言語、生活、種族などを含む文化的な均質性をベースにした表現である。しかし、その一方で、演劇が表現する価値観は、必ずしも共同体の価値観に合致したものではない。日本で生まれた「テント芝居」は今、その範囲を拡大させ、東アジアで一つの行動として形成されつつある。それは、演劇が、国家という絶対的な力から逃れる可能性をも有すことを示すものであるかもしれない。その僅かな可能性に賭け、「台湾海筆子」の今後がどうなるか、それを見守るべきである。

|