|

|

現在、「artissue」は編集部の自費のみで運営・発行しています。まだ始まったばかりで試行錯誤の段階ですが、応援して下さる皆様からのカンパをお願い致します。集まったカンパは今後の運営資金として大切に使わせて頂きます。 これからも「前衛」の魅力について多くの方に紹介していきたいと思っています。いくらでも構いませんのでご支援のほど宜しくお願い致します。誌面広告も募集しています。 ・振込先: 郵便振替 00130-9-359857「artissue」 ※備考欄にカンパとご明記下さい。 ・他行からの振込 ゆうちょ銀行 019 当座 0359857 |

|

|||||||||||||||||||||||

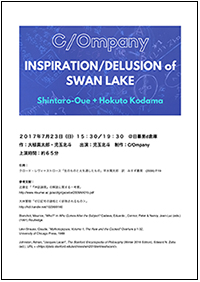

「C/Ompany」という在り方 『inspiration/delusion of SWAN LAKE』 インタビュー:大植真太郎、児玉北斗

|

|||||||||||||||||||||||

――まず「C/Ompany」というカンパニー名の意味について教えてください。 大植 「c/o」って「気付(1)」という意味があって、要するにアドレスがない状態。つまり「どこにも所属していない」。かつ「Company」にも掛けてそういう風にしたわけです。一応立ち上げた時点からメンバーはその都度集まれる人達というのが名目にはなってるんです。だから最初の三人(2)によるユニット名ということではないので。 児玉 「ペーパーカンパニー」的な? ――「誰か特定の人が振付を担っているわけでない」というようなことも仰っていましたよね。 大植 それを(自分が振付していると)書くことで失うものの方が多かったというか、そこに拘りを捨てた状態でやる。もちろん内側で役割の分担はあるんだけど、そこに特化しないでどこまで行けるかなって。そういう状態で継続できたらいいなと。作品を創るためにどのような形態であれば良いか考えるほうが大事だった。名前(役割)を付けることで上下関係というのが生まれてしまうので。まあ今若干変えているんですけど、最初にアイディアとしてあったのは、「名もなき場所に作品のために集まる」ということだけだった。  左から児玉北斗、大植真太郎 ――大植さんはこれまで海外のダンスカンパニーを渡り歩いてきたわけですが、そこでの違和感、団体内部のヒエラルキーに対する問題意識などがあっての「C/Ompany」ということになるのでしょうか。 大植 僕は彼らとは違う状況をつくりたいと思って始めた。「反骨」というか。自分が「聞ける」ってことが大事だと思う。役割分担やヒエラルキーを作ってしまうと、どうしても「聞けない耳」になってしまう。現場で生まれたものがあたかも「俺が考えたこと」になってしまうというか。そういうプロセスで不純物が混ざっていくような気がして。「振付家」と言われている人たちと仕事をしているとそれがすごい多いと思っていたので。 ――日本のコンテンポラリー・ダンスにも作家主義は流れ込んでいますが何か違いは感じますか。 大植 日本の場合は出演者も大きな要素じゃないですか。d-倉庫で僕が出るはずだったのに出なくなった時もそれだけれど、そのことの問題の大きさは海外と比べると大きいと思う。(3)過去にも平原慎太郎が出る予定だったのが出れないとなった時に、僕は「それでも良いじゃないか」って言ったら制作の人にすごい怒られて、「馬鹿じゃないか」って。(笑) ――大植さんがあるインタビューで「僕は人がいないと何もできない」「人との関わりで“自分の中の器”に溜まってくる物が大切」(4)と言われていました。昨年の8月に上演した『inspiration/delusion of SWAN LAKE』では児玉さんのスタイルがかなり色濃く反映されていることに驚く観客もいました。確かに作品として児玉さんの前作『Trace(s)』(2017年3月@トーキョーワンダーサイト本郷)との連続性も感じられました。 大植 僕は「勉強」したかった。創る過程において。そうだろうなとは思ってたけど(観客の反応について)そこに変な拘りを持ちたくなかった。エアコンを切ったのは変な意味で間違ったな、というのはあるかもしれない(笑)。(5) 僕の中でそこに説明がつかなかったから。観客に配った水がキンキンに冷えていれば違ったかもしれないし。飲み物を選ばせることで回収できたかもしれないし。終わってみてそこが甘かったかなと。ただあの時は何かを学ぶため、それって変な言い方になるかもしれないけど、自分がこれからどうするのかわかっていないし、その中での出会いでこの作品ができた。本当は昨年の8月中にもういっぺんやる予定だったんです。 ――何をですか? 大植 「白鳥の湖」を。勝手に自分たちで企画してたんですけど(笑)。 児玉 もう一回涼しいところでやろうかと(笑)。劇場ではないギャラリーとかでやったらどうなんだろうって。作品がどうジャッジされたのかというのが、もしかしたら客席の暑さもあったかもしれないし、違う場所でやってみることで受け止められ方が全然違うかもしれないみたいなことで。10人ぐらい呼んでやってみたらどうかと。

――当日配布のパンフレットに記されたお二人の詳細な企図や作中の児玉さんの語り。観客は過剰に言語的情報を与えられる中で、その言葉や意味をどう受け止めるか、どう消化するかというところに想像力を働かせているようにも見えました。エアコンを止めたことも「意味」として受け止められたのはそういう状況があってのことと思われました。 児玉 ここまでの話で二点いいですか?一つは「勉強」。二人で何冊か本をシェアしたんですね。ボンボン毎日アイディアを持って行った。アイディアじゃなくても「これ見ませんか」「これ読みませんか」とか。多分、一番響いたのが『勉強の哲学 来たるべきバカのために』(千葉雅也著 文藝春秋)。その前からこの作品を起点にC/Ompanyの方向性がどう変わるかというのは結構考えていた。例えば「ボレロ」(6)を繰り返してみてどうだったか?とか話したり。「勉強の哲学」では勉強は何かって言うとそれは「変身」だと言う。良くなっていくとか悪くなるとかじゃなくて、一回勉強して知識がつくことで、自分のノリが悪くなっていってしまう。そのノリが悪くなってしまったところからもう一回社会に合わせていく術を学んでいくことで、自分が一回水面下に潜って全然違うところからポンって姿を変えて現れてくる。そのイメージはそのまま(作品に)出てる気はする。もしかしたらサナギになってる状態かもしれないけど。(二点目は)その本の中で 意味/無意味、ユーモア/アイロニーというのが凄い出てたんですが、「意味」というのは多分僕らの中で強いキーワードになっていて、 真太郎さんが何回も確かめるのは、「ダンスって意味がなきゃいけないのか」とか、「意味あるように見なきゃいけないのか」とか。僕は作品で結構「意味」を使うんだけど真太郎さんは「意味」というものにわだかまりがあって、僕は横でそれに付き添って作品をつくっていた感じ。最終的に僕が考えていたのは、ナンセンスとセンスレス、言葉を無茶苦茶に使うとか、 同義反復、トートロジーとか、矛盾とかってことなんですけど。「ある」「ない」って話で、僕らが最終的に目指したのは、「ある」ってことは「ない」ってことなんだ、とか「ない」ってことは「ある」ってことなんだというような矛盾。それをやることによって言葉というのが無意味化されていく過程というのに凄い興味があって。最終的に「ない、ない、ない、ない、ない」って言ってたら「ない」と「ある」の中間に 辿り着いたところで何も言えなくなってしまう。「語りえぬものについては沈黙しなければならない」じゃないですけど、言葉が無くなっていったときに、「動く」「踊る」。実は踊るセクションって10分くらいやってるんですけどね。だけど見た印象としてはサラッと過ぎてしまう。だから「意味」のぽっかり空いた時間というのは結構できたんじゃないかなって思うんですけど。でも、そこで全てを上書きしてしまうような形で「暑さ」という身体経験の強さを思い知らされた感じがしました。見てることが言葉によって解体されていくよりも 、観客的な身体経験によって「意味」が出てきてしまう、そこの時点で突っかかりがある人が多かったのかなと。「暑さ」に関しては、まあ僕は舞台上にいたので、よく分からなかったんですけども、「無意味」ってことを遂行する意味では障害にはなったのかなと。もちろんそれをどう取るか、違う取り方をして人もいるだろうし。 大植 どういう風に、どういう状況で公演を見ればいいのかという話をしていて、例えばタバコを吸える状況だったらどんな状況になるんだろうと。考えるとすごいオープンであるというか、距離感の変化が環境設定としてすごい面白いなあと。配布した水についてもビールもチョイスできるようにしたら空間の「緩み」がもっと広がったのかなと。そういうところも大事な作品だったと思うから。 児玉 難しいのは、煙草も吸える見かたとか、ブレヒトとか現代劇とかの話なんですけど、高山明さん(Port B主宰)のワークショップで<ワーグナー的/ブレヒト的><一点集中型/散漫な>という話をしてて、僕がやりたかったのは多分ブレヒト的というか「散漫な」という感じだったのだけど、もしかしたら作品として一点集中型だったのかなと思って、だからその「チョイス」というのはなかなか難しかったな。目指したいところはそういう「散漫な」ところで照明の変化も無くし衣装らしい衣装も無くしてといったやり方を取ったんですけど、まあそこはわかんないですね。 大植 僕の中では「勉強」ってことがキーワードとしてあったがゆえに、基本的にテクストは何度も話し合ってきたホク君(児玉氏)が書き直すというものであったんだけど、作品に用いられた例えば最初のレヴィ=ストロースであったりラカンというあくまでも出発点であったその言葉がどこまで個人の中に入っていくかに興味があった。だから結局レヴィ=ストロースであったということがダメだったのかな。レヴィ=ストロースを置くということは僕ら大事だったと思うんですけど、どうやって(テクストが)語り手の中に落ちていくか、そこで語り手が何を体感してるのかということ。それがもっと追求できたかもしれない。自分の手でコントロールできるものではないけど。

――そこでレヴィ=ストロースもそうですが「白鳥の湖」は、本作にとって交換可能なものだったかどうか、児玉さんいかがですか? 児玉 最初に何故「白鳥の湖」がテーマなんだろうというのがあって、そこに対する僕らのフラストレーションって言うとおかしいんだけど、疑問から始まる。最終的な作品というのはやはり「白鳥の湖」からだいぶ離れたなと、今から考えて思うんですけど、「白鳥の湖」が最初になかったらこの作品にはなっていなかった。ただこの作品をやるときに、「白鳥の湖」というのが主題として置かれていないと成立しないかって言うと多分そうではない。それがあることによってどうしても「白鳥の湖」になってしまう難しさというのは結局残ってしまったなあと。コンテクストとして「白鳥の湖」があったということは大事なんだけれど、作品にとっては大事ではなくなってしまった。 大植 ある日、「白鳥の湖」という言葉を出さないでやったらいいんじゃないかって。その日以降「白鳥の湖」ということをどんどん削っちゃって。今思うとあの判断がもしかしたら違ったのかなって(笑)。プロセスとしては合ってるんだけど、そのプロセスが見えなくなってしまったというか。フラクタルの原理じゃないけどシーンごとにはやっぱりそのプロセスが存在しているのが大事だったんじゃないか。「これ全部プロセスですよ」って置き方が最初にあったアイディア。 児玉 あれがあったからこれが起こって、これは良かったんだけどその前の判断は間違っていたとか、というのは結構あって。そういう意味では複雑な作品が出来てしまったんだと思うんですけど。でも 「白鳥の湖」 の構造に結構インスピレーションがあった。だから『inspiration of SWAN LAKE』。そっからどんどん妄想(delusion)に行っちゃってという意味でタイトルは合ってたんじゃないかと。「inspiration/delusion」でしかないという。白鳥以外のもので、同じ構造を使ってできるかもしれないけど、多分すごい重要だと思う。 ――ここまで、お二人の言葉を聞いていると端々に「反省」のようなものが滲み出ていますが、意図していたような場にならなかった、そういう思いがおありなんでしょうか。 児玉 いや、もっといけたはずなんだけど、という(笑)。いやいけると思ってたんだけどなあ。 大植 作品を違う感覚でしか見てない状況で作ってたんだなという。それまで昼間の普通の教室みたいなとこでリハーサルをやってたので。当たり前のことだったんだけど、そこを自分たちが上手く変えられなかったのかもしれないし、ただ単純に照明をつけるだけでは足りなかったのかもしれない。反省点としてももっと大きな環境とか、空間について、どうしようもなかったのかもしれないけどもう一つ考えられたのかなとか。

――シアトリカルな作品然としたパフォーマンスにしたくなかったということもあるんでしょうか。 大植 僕は反対に思っていて、劇場で何かを集中して観るという方がいいと思ってたんだけど、やろうとしてたことが正反対だったり、矛盾はあるんだけど。ただギャラリーとかで自然光が入ってる中で全体が見えるようなその辺に雑多に物も置いてあるような状況でやるほうがやっぱりよかったのかなって。僕はその状況でずっと作品を見てたから。ただそこに(劇場に)入ることで何か違うんだけど、はっきりとした、なんか自分の中で納得できるような答えがなかったというか。うーん、確かに当たり前のことなんだけど、当たり前すぎてわかんなかった。 ――先ほど児玉さんが言われた「もっといけたはず」の「もっといけた」先には何があったのか。何を期待したのか教えていただけますか? 大植 作品を人に投げつけてはだめだ、というのがあって。差し出すというのがすごい大事だという話をしてて。「置く」という言葉が早い段階から出てきていたので、作品の中でそれをどうやったらできるかをずっと考えていて。いろんなものを何もない状態で見てもらえる状況に出来たらよかったのかなということはあります。見やすい見やすくないは人によって違うので、ただなにかもうひとつ環境的に、この作品が「置きやすい」状態をつくれれば作品自体が違ったのかな。作品って内容云々はもちろんあるけど、ただそれ以前にどういう状況で観に来たか、いつ観に来て、どのように観たか。作品を置く、大きな枠、環境、時間、また他の要素というのがあればもうすこし突き詰められればよかったのかなって。場所はd-倉庫って決まってたし、決まってたからこそ、ここをつくり変えられなかったなと。 ――児玉さんはいかがですか。 児玉 僕は無意味化の作業というのがすごく大事だったと思ってます。作品中にも何回も出てきている「ゼロ」ではないけど、ブラックボックスってすごくニュートラルな振りをしてるけどそうでは全くない空間。場所だけではなくて「ダンスがみたい!」という自動的に設定されてる文脈というのがあってそれをニュートラル(ゼロ)にするにはどうしたらいいか、多分それを作品が始まった時にするのは遅くて、環境設定するということ。もう一つは、どういう作品にしたかったのかということについて。僕は一年間くらい言葉とダンスの関係というのに注目してやってるんですが、「コレオグラフィー」って言葉の意味がもともと「ダンスを書く」ものということもあって、舞踊言語とか言うように言葉とダンスがアナロジカルな関係にあるという意識は僕の中で常にある。喋ったら演劇に寄ってしまうとか、そういうフラットな考え方は議論がものすごくダンスにとって不利になっていくばっかりで。僕の考え方としては、ダンスの影には常に言語があると思ってて、例えば「白鳥の湖」でダンスをやるってことは、そのコンテクストをもとにして、何かそこにイメージが起きる。逆にその上で何をやろうと、その下のコンテクストだけは絶対化されている。僕らがやろうとしたことはもしかしたら、「白鳥の湖」という敷かれたテクストそれさえも無にしたかった。だから「ある」「ない」って言っている中で、できれば「白鳥の湖」だったということさえも、僕らが喋っていたことも何処かへ行ってしまって、という状態になった時に、「ダンス」が動きとしてフワッと立ち上がってくる。要するに言語もダンスもそこに立ち上がったけど全部消えていってしまう。そういう不思議なものが、多分僕らのイメージだったと思う。 ――本作は主にレヴィ=ストロースを引用しつつ、構造主義あるいは関係主義的なものの見方を軸にしてパフォーマンスを展開しておられるわけですが、児玉さんの言うニュートラル化の作業というのはパンフレットに書かれた言葉を借りれば「センスレス」な状況を立ち上げるということに繋がっている。お話を聞いていて、この取り組みは構造主義的なシステムの可視化や制御ということではなく、哲学の系譜で言えばさかのぼって「実存」のようなものに触れようとする試みとも考えられるし、むしろそのような志向に基づいているとも理解できると思うのですが。 児玉 そうですね、(作品の)最後に「主体」の話をしたのは、「言語的なもの」が取り去られた後、最後に残るものが「主体」であるみたいな。「主体」的なものと「ダンス」というものを同じレベルに置いてみたということはあると思う。それはステートメントとして矛盾してるかもしれないというのは今思ってることなんですけど。言葉を全部剥ぎ取ってしまった後にダンスはあり得るのか?という問いかけが僕らの中であった。「センスレス」、つまりトートロジーあるいは矛盾、まったく逆方向の無意味化の仕方、 プラスとマイナス、全部が肯定されてしまうために無意味になってしまう、全部が否定されるがために無意味になってしまう、その感覚が「ゼロ」というものと重なるなと。  児玉北斗 ――児玉さんが『Trace(s)』で配布されたプログラムノートでは存在するモノよりも存在しないモノに対して強い「リアリティ」を感じる、ということを書いておられて、その感覚というのは地続きに本作にも現れていると思います。このノートでは続けて「指示によりダンスを創り出すという意識より、既に存在する関係性を読み換え権力をはぐらかす事にコレオグラフィーを見出」す、と書かれています。 児玉 難しいですね(笑)。ひとつの取っ掛かりとして、「ダンス」というものが知らないうちに言語を特権化してるのではないかということが、僕の中で疑いがある。 ――「ダンスが言語を特権化している」というのは? 児玉 それは言語というものを形而上学的な立場に置いてしまう、触れられないものとして言語を置いてしまう。アンタッチャブルなものとして言葉があると。触ってしまうと例えば下世話になったり、崇高さが失われてしまうというような議論がある。それは感覚としてあるのかもしれない。でもぼくらがそう感じてしまう裏には、歴史的に刷り込まれた意識のようなものがあるのではないか。そういうことはよく考えていますね。だからスワンレイクでも、臆せずほぼ喋っているけれど、やっぱり真面目にやるだけじゃなくて、ちょっとはぐらかしたところもある。 ――「関係性を読み換える」というのは? 児玉 「読み換える」というのは言ってることの裏に何があるかということ。何故こういうことを言っているのかとか。まあ疑いを持つということですかね。信用できないという。前回は違うアプローチでしたけど。

――お二人の『白鳥の湖』はレクチャー・パフォーマンスの形式として観ることが出来たと思いますが、観客は児玉さん語りについては内容を理解するべきものなのか、つまり理解しなければ作品を楽しみ損ねてしまうのか、あるいは聞き流して差し支えないのか判断できないままに作品が目の前で進行していくような体験をしたのではないかと思います。ここでのレヴィ=ストロースについての語りという選択には何か考えがおありでしたか? 児玉 プロセスの中ではレヴィ=ストロースであった意味は強かった。あのテクストがなかったら、この作品ができてなかったというのはある。ただ、最終的にあれがレヴィ=ストロースである必要があったかと考えると、もしかしたら邪魔になっているのかもしれない。 ――創作の過程で重要な要素ではあり、それがなければこの作品にならない。しかし作品の中で使われる道具としては結果的に代替可能な要素であるというのは「白鳥の湖」にも「レヴィ=ストロース」にも言えるわけですね。ある種の痕跡としてある。 児玉 本当に僕らにとってはエクスペリメンタルというか、僕らが実験したかったことを実験している部分もあって、それはなんか「なんでそんなことを見せられなきゃいけないの」という人には「ごめんなさい」というしかないんだけれども、エクスペリメンタルにしては実験し切れなかったのかなという気はして。インプットしたけれどもノイズがでかくてアウトプットが全然違うものになってしまったという感覚はある。だから実験したかったのに結局出てきた答えで何かを読み取ることは難しくなっちゃったかなって気はします。 大植 ただ実験ということに関していうと実験をするためには何か仮説がある、何の実験をするに当たっても。仮説を立てて実験したがゆえに全然違う答えが出る。何か失敗したことによって全然違う答えが出ることもあるとは思う。だから実験と呼んでみたらいいんじゃないかという話も結構したし、思うのはそういう風にして創ったものだということが上演では薄まってしまった。 ――すると本作はある仮設にもとづいた「実験」であり、この実験における一連のプロセスそのものを作品という形式で提示するものだったとなりますでしょうか。 児玉 完全にそういったコンセプチュアルな作品ではなかった。完全に実験過程であって本当にコンセプチュアルな作品だったらリハーサルしなくていいわけだし、仮説を立てババッとやってみて何がでるか、そっちの方が本当にピュアなものになると思うから。そうでなかったんですけど。プロセスを見せたいというもう一つの意味は、例えば、タイトルに対して疑問を感じるとか、企画に対して「なんでスワンレイクなのか」とか、コンセプトを出していく段階があって、普通だったらそこから作品創りが始まるんだけれど、逆にそこまでのところで止めて作品を創ろうという話は結構してて。僕もよく感じるんだけど、スタジオに入ってやるという現場主義ってものに対する限界を感じていたのもあって。やっぱりどうしても身体の記憶に刻印されたものが出てしまう。それがOKであるとしても変身ということを考えたときにそうではないやり方というものを考えるという意味でスタジオ全然行かないでなるべく創ろうということはしましたね。  『inspiration/delusion of SWAN LAKE』上演の一場面 大植 僕は作品を見せる段階において「変身」ということがあったかどうかは大事ではなかった。そういう意味では過程の中で自分が体験または経験すればいいという、まぁ自己満足なのかもしれないけど消化できていればいいと。「変身」は自分の中にあるだけ、だからプロセスが見えるということが大事だった。今話していると「プロセス」ということが頭のなかでリピートしている。じゃあプロセスを演じることではなくどのように行ったか、流れを振り返ると誤魔化してしまった部分もあるのかなと。 児玉 僕もなんか時間軸をつくり過ぎた気がしてて。さっきのレヴィ=ストロースのテクストがそうであったように、作品の中にあるものを外側に移してもいいんじゃないかとか、どこまでが作品なんだというような。作品の時間軸を外に出してしまうことも可能じゃないですか。例えば、レヴィ=ストロースを紙に書いて配布したとしたらそれが作品を見る前に来る、もしくは最中に来る、来ないという選択肢もある。そういう意味でもっと広げてしまってもよかったのかなと。1日中やるという可能性もあった。それはもう1歩踏み込んだ実験。多分そこまでは僕らはやる勇気がなかったのはありますね。1回考えたんですよ。丸1日やる?って。 大植 丸1日やっている中で観客はチケット買って見たいだけ見る。時間が決まっていて同じことを繰り返すのではなくその経過を見ていれば見える、見てなかったらその見たときが記憶に残るだけでという風に。そうするとフェアというか、そこで飽きてしまえば飽きてしまうでそれでいいという。そこまでオープンにできれば僕らも「実験」と呼べたのかもしれない。

――冒頭で本作がC/Ompanyの今後を占う意味を持つとおっしゃっていましたが発表を経てどのような可能性を感じますか? 大植 やっぱりプロセスを軸にした考え方が大事と実感していて、多分色々話を聞いてもらったり、自分から問いかけることによって何か方向付けられればいいなと。それが対話だと思うし対話していく中で答えが出ればいいと思う。それが実際に作品にどこまで影響しているかなんてやってみないと分からない。あまりにも投げやりかもしれないけれど。やっぱりこの作品を経験したというのはすごい大きいのでこのプロセスは続けていきたいなと。いわゆるワーキングプログレスというか延々と続けられるものを形にしていくことにおいて歪めずに続けられるかが大事かなと。それがこれからの僕の課題。 ――児玉さんは『Trace(s)』と連続性のあるパフォーマンスだったと思いますけど、今後どのように可能性を感じますか? 児玉 ただ核になる関係性があって、それをどう浮かび上がらせるかという意味で、色んなアプローチをしていると思うんです。例えば今すごく気になっているのはダンスと言語との関係性だとか、あと身体と権力とか、その関係性に対してどういうアプローチをしていくのか? 言語を抑圧することで言語が特権化されていることが頭の中にあるとしたら、喋りを使うことでそれを開放するということをしてきたけど、もしくは逆に使えないという強調の仕方もあるのかなとか。だから形式にしがみ付くんじゃなくて興味あることの核に近付かなきゃいけないという感覚があるのでもう少し整理していきたいなと。レクチャー・パフォーマンス的な形式で表現できたこともあるけど、できなかったことも隠してしまったこともあると思っている。あの形式そのものが持っている可能性だとか問題点が明らかになってきた気はしています。作品をやって成功した失敗したで片付くんじゃなくて、反省点から考えることがめちゃくちゃあるなと思って。あの時その難しさも含めて勉強したので、次回どういう風にアプローチするかは大分変わると思いますよ。 ――表現形式の確立を目指すのではなく、自分の関心の核に向けて多様な方法でアプローチしてくということですね。 児玉 やっぱり形式とスタイルが一緒になっちゃうと危険だと思います。形式とスタイルは全く違うものと思っていて、ロランバルトの本を読んでいたときに、スタイルって「文体」って訳されているじゃないですか、形式は取っ替え引っ替えしても残るものはスタイルじゃなきゃいけない。エッセイなのか、ストーリーなのか、それでもやっぱり同じスタイルというものが生まれる。もしかしたら本当に「白鳥の湖」、バレエ作品をやっても 「Inspiration/delusion of SWAN LAKE」と同じようなスタイルが貫かれるかもしれないし。 ――形式ということでいえば大植さんの場合「談ス」ということを掲げてやってこられましたよね。C/Ompanyとしてのこれまでの作品では語りとコンタクト・インプロヴィゼーションの独自の混成をされている。しかし今回は全く異なるアプローチだったと思います。「談ス」というものを改めて大植さんに語ってほしいのと、そこでの形式というものについてどう考えておられるのか教えていただけますか。 大植 今、反省点として考えると、あの時はジャンルという風に呼んだんですよ。ダンスでもない演劇でもない、だからジャンルという言葉を使わないと表現できないというまどろっこしさを今感じるというか。結局は矛盾なのかもしれないけど「談ス」と呼ぶこと自体も間違っているんじゃないかと。それを思ったのは、結局何故「談ス」と呼んでいるかというと、外に開くためのキーワードなだけなんですよ。それが言葉として一人歩きすれば繋ぎやすいですよね、他の人たちと。それで使っているだけなのでそれに対してどう思っているかと言われるとセコくなっちゃう。結局、取っ掛かりとして「なんだろうこれ?」って「談ス」ってどういう意味?というそういう疑問を提供すること、またはシリーズ化しているってこともあるので、自分の中で最初に作品の名前として付けたときのものとはちょっと汚れちまっている感じがするというか。分かって使っているので、そこは他の人から見ればすごい汚れているやんその使い方、というのもあるんだけど。ただ続けて見てもらえるってことは大事だなと。繋がりとして見てもらえるというか、毎回変化するかどうかは分からないけど変化していくことにおいては今の「談ス」というものをやっていきたいなというのはあるんです。この作品を「談ス」と呼ばなかったのは準備が上手くできなかったなというのがあって。あと企画としてd-倉庫でやらしてもらうってことでそこは線だけ引いておこうと思って。それはまた別の話かもしれないけど劇場というものをなるべくそのまま受け入れてやっていきたいなと。参加型とか地域の人とやるとかもう作品じゃなくなっちゃう。地域の人が出ているってことがまず大事ってことになってしまうと別にそれは作品じゃなくてもいいんじゃないかとか。自分の経験していないことであるゆえに今そういう風に愚痴っているだけなのかもしれないけど。「談ス」というものはプロセスがそうであるゆえにそう呼んでいるってことは変わらない。ただそれを「談ス」と呼ぶか呼ばないかは本当はどちらでもいいことで、ただ窓口というイメージも拭えないですね。それが悪いと思えば悪いし、良いと思えばそれで、プラスマイナスあるんで。  大植真太郎 ――掲げた旗ではなくて窓口なんですね。 大植 そうですね。 児玉 大植さんのセンスとしてトートロジーの使い方ってのがすごいあると思って、C/Ompanyというのも、例えばカンパニー名としてカンパニーと書いている。トートロジーですよ。単純に読み方が分からないという問題があると同時に、面白さがある。「談ス」というものを語るときに、(「ダンス」ではなくて)この「談ス」って言わないとそうならないってのが面白い。 大植 そこに考え込める余地があるという方が健全だと思う。組織になってしまういずれにせよ人が集まる。それがなるべくならない状態でやれるような環境を目指しているだけで。蟻が10匹いたら絶対さぼるのが2匹いる。その2匹を取っちゃうとまた絶対誰かさぼる。それとはちょっと違うのかもしれないけど組織ってのはそれがなるべくない状態に近づけられるというのが大事であって、僕の中では環境を整えることが振付なのかなと。言葉としては間違っているのかもしれないけど、なにかを創るためには環境ってことが1番大事。 児玉 振付はジャンル論と深く結びついていると思う。というのは振付という作業はどこでも行われていることなので、「ダンス」というジャンル論と重なった時にいわゆる振付となるってこと。それぐらいあやふやなものなのかもしれない。 大植 僕が振付って言葉に対して今変えようとやっていることはみんなが振付をすること。振付の意味合いを薄くしたいというのがある。なにかをつくる上で大事なのは振付とかそういうところではない「作品」なんだってことをもっと言いたい。 児玉 振付とコレオグラフィーは全然違うものと思っていて、言葉の追っているものとか、語源とか考えたら全く違うから。まぁ振付という言葉に対してあまり語れないなってことがあって。それは僕個人のバックグラウンドの問題なんですけど。 ――お二人の上演に対して「これもダンスなのか?」、「なぜこれをダンスとして出すのか?」といった嬉しい驚きのようなものと懐疑的なもの両極の反応が観客に生じていたことが印象的でした。そこには企画の名前が「ダンスがみたい!」であったこと、日本ではレクチャー・パフォーマンス自体がまだ珍しいことが背景にあったかもしれませんが、お二人はそもそもこの作品を「ダンス」として提示したのかどうかについては最後に伺っておきたいと思います。 大植 まぁ(ダンスに)見えたらよかったな、ということしか言えない。で見えなかったと言われても反省しているわけではなく、自分の中でそこを越えてはいなかったのかなというのがある。「ダンスじゃなかった」という拘りをもたしてしまったことはそれは自分も思います。 ――本作はダンス/非ダンスを巡る議論が生じ得る、ある種の挑発も含んだ作品だったと思うのですが、そういう議論の生成は大植さんが意図したり期待するものではなかった? 大植 う~ん、僕はあまりそこに拘りを持っていないので。そこを考えさせてしまうというのは1個前の問題のような気がして。そこで思考を止めさせてしまったのかなと。ただそこ(ダンスかダンスでないか)に反論する必要はないと思うし、なにか確固としてこういうものが今思う自分たちのダンスであるという提示の仕方はしたいって思う。ただそれは作品の中でできるということが重要、そこが言ってみたら窓口。もちろん後で話したりとかというのは大事だと思うけど、やはり舞台で演じる側と観客の関係性以外にはなにもないので、そこができなかったというのはその人の意見としては受け入れたいな。それが次の課題になるかは分からないけど。 児玉 僕は明らかにダンスだと思いますし、コレオグラフィーしたと思っているし、そこに対して疑問はないんですけど、もしかしたら浮かび上がらせた方が良かったのは「なんでこれがダンスじゃないの?」ってことかもしれないですね。自分の好きなものじゃないからこれはダンスじゃないというのだったらすごく危険な思想だと思うし、そこはもうちょっと、突き詰めて考える方が絶対ダンスのためにはいいんじゃないかな。僕がダンスの概念を拡張しようとしているっていうことじゃなくて、既に拡張されたものとしてダンスとかコレオグラフィーというのがあると思っています。ただ議論が立ち上がるというのはすごく面白いなと思いますね。 (1) 書簡を相手方の住所ではなく、相手の立ち寄り先などに宛てて送るとき、宛先の下に書く語 (2)2008年、大植真太郎氏、柳本雅寛氏、平原慎太郎氏の3者による「C/Ompany」名義としては初めての作品上演「A」「u.....n」(スタジオ公演)が行われた。 (3)2016年7月に上演したC/Ompany『inspiration/delusion of SWAN LAKE』では児玉氏と大植氏による共同振付・出演ということで告知をしていたが、7月上旬の段階で出演は児玉氏のみに変更となった。 (4) Performing Arts Network Japan アーティストインタビュー「フィジカル×フィジカル 大植真太郎の”肉体知”」 http://performingarts.jp/J/art_interview/1603_2/1.html (5)リハーサル時、エアコンの音が気になった大植氏は本番中のエアコンは消すという判断をした。観客には上演中に飲めるペットボトルの水が配られたが客席はかなり蒸し暑い状況となった。2ステージ目は公演半ばよりエアコンを止めた。 (6) 2016年に初演したC/Ompany『忘れろ/ボレロ』のこと。ラヴェルの「ボレロ」がモチーフとなり作中に扱われる。 |