装ってしまった私

範宙遊泳 坂本もも

舞台制作者。1988年東京都生まれ。日本大学藝術学部在籍中より学生劇団から商業演劇まで幅広く、演出助手や演出部、制作助手などを経験。「ロロ」(2009年〜)と「範宙遊泳」(2011年〜)の劇団員として、制作業務を手がけている。 |

「装わない稽古場」と演出家・山本卓卓が言いはじめたのは、2017年8月公演『その夜と友達』の稽古にのぞむ頃だった。公演ごとに内容も座組みの雰囲気も変化するが、近年の創作は決まってこの言葉からスタートする。

この言葉を受けて、場を盛り上げなければと道化のようにキャラ設定してバカなふるまいをしたり、自分の立ち位置を気にして言いたい言葉を噤んだり、空気を読んで見ないふりをしたり、作品の質を損なうような幼稚さから脱却したいと思うようになった。何を創るかの手前、「誰と」創るかを重要視するようになった。演技の良し悪しや、動員できる知名度を求めるだけではない人選をしたい。どんな座組みを整えれば、作家の筆を走らせることができるのか。誰をキャスティングすれば、私自身アガるのか。14年からの海外公演・滞在制作の経験や、17年に出産して演劇との関わり方が大きく変化したことも、影響しているのかもしれない。できるだけ多様な人と関わりあっていけるような座組みづくりを心がけるようになった。

『その夜と友達』では、私や出演者スタッフ含め3人の幼児がいたため、子どもたちとの生活と創作とをできる限り共存できるように稽古時間やオフを調整し、保育が難しい場合はいつでも連れて来ていい開かれた稽古場にしたかった。たまに子どもが登場すると、ストイックに演劇に向き合う時間が一転、空気が和らぎ、笑顔がこぼれる。「子どもがいても演劇は作れる」という実感を座組み全体で持てたような気がして、出産してもう演劇から離れるしかないかもしれない…と悩んでいた私にとっては、希望だった。演劇はどうしたって、生活と切り離せない。個人としての豊かな生活と演劇創作を、両立させられるかもしれない道が見えた気がした。

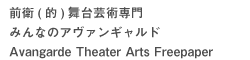

『午前2時コーヒーカップサラダボウルユートピア- THIS WILL ONLY TAKE SEVERAL MINUTES-』©鈴木竜一朗

国際共同制作は相手の領域に入り込むぶん、より生活と密接になる。16年12月から55日間インドで稽古・上演した『午前2時コーヒーカップサラダボウルユートピア- THIS WILL ONLY TAKE SEVERAL MINUTES-』(範宙遊泳×Tadpole Repertory)は、目覚めた瞬間から異国の言葉を耳にし、その土地のものを食べ、風習を知り、どんな風が吹いているか、どんな匂いがするか、どんな時間がそこには流れているか、いつも感じながら創作していたことが、残念ながらインドに帯同できず遠隔で広報をしながら見守っていた私にもわかった。特に印象的だったのが、彼らが稽古に取り入れているシアターゲームやヨガの要素を習い、はじめる前に文字どおり全員で「呼吸をあわせる」ことだ。劇中では英語・ヒンディー語・日本語で会話をし、本来は理解できていないはずの多言語のやりとりを支えたのは、この「呼吸」だった。17年6月の日本公演で、ひと呼吸ひと呼吸ごとに息を合わせるように交わされる俳優たちの舞台上でのコミュニケーションを観て、インドで過ごしたであろう長く豊かな創作期間を想像した。異国での稽古はたぶん、少しずつその場所に身体を慣らしていくような感覚があるだろう。数ヶ月前までは存在すら知らなかった相手と、はじめましてから関係性を構築する。好きな映画や音楽のこと、宗教やカーストや環境汚染のこと、震災やポップカルチャーや演劇のこと、すべてを並列に語り合う。テキストに向き合い台詞を発語し体を動かすこと以外にも、稽古と呼べる時間がたくさんあることを知った。

15年から17年にかけて行ったシンガポールの共同制作(範宙遊泳×THENECESSARYSTAGE)は、TNSの「デバイジング」という手法で創作しはじめた。演出家・劇作家・スタッフ・出演者みんなでディスカッションしてアイディアを出し合い、試し検証しブラッシュアップさせたたくさんの素材をもとに脚本化していくこの方法は、劇作家・山本卓卓の劇世界を彼独自の文体で表現してきた範宙遊泳のスタイルとは、まったく異なるものだった。16年に日本とシンガポールそれぞれでリサーチとワークを行い、検閲をクリアするために17年夏には山本パートの脚本を書き上げ、10月から44日間シンガポールでの稽古・上演となった。山本パートは、デバイジングの形式におさまることはなかったように思う。範宙遊泳の作品はどうやったって、劇作家の言葉で構築されている。

2つの劇団が自発的に行ったこの共同制作は、資金調達から運営実施まですべての責任が両劇団に平等にあり、資金もマンパワーも不足がちの制作体制の課題が浮き彫りになった。シンガポールで一定の地位を築き30周年を迎えた老舗劇団の民主主義的な暖かさと、ある意味ビジネスライクなドライさを間近で感じられたのは、制作者として貴重な体験だった。

国内でも国際共同制作ができないだろうかと、今年11月に『#禁じられたた遊び』を上演した。作品について思考しながら生活する時間をなるべく増やすため、7月のワークショップから不規則になだらかに、約4ヶ月の時間をかけて稽古した。

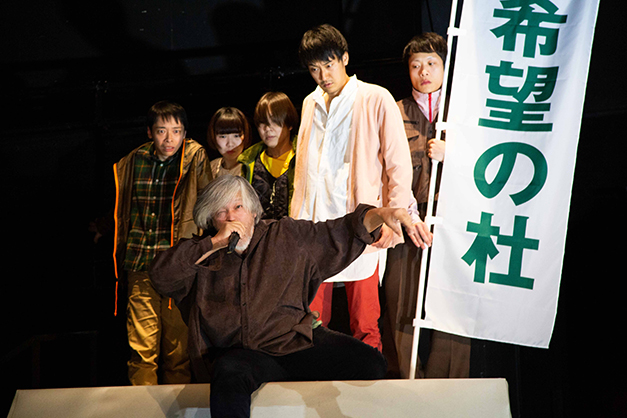

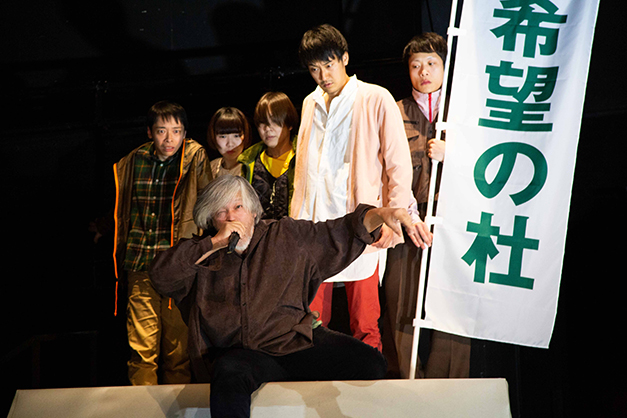

『#禁じられたた遊び』©鈴木竜一朗

海外にルーツを持ち日本語以外を話せる出演者をオーディションした結果、中国・韓国・スウェーデン・アメリカにルーツを持つ方、トランスジェンダーの方、初めて演劇に出演する方、俳優を生業として生きる方、つまり(あえてこの言葉を使うが)外国人/ハーフ/ミックスと日本人、トランスジェンダーとシスジェンダー、演劇未経験者と経験者など、様々なレベルでマイノリティとマジョリティが混在した座組みが形成された。範宙遊泳はこれまで、現代社会で生きづらさを抱える人々を作品で描いてきたが、今回はその生きづらさを実際に当事者として、より強い問題意識で抱えている人たちが集ったともいえるわけである。

思いもしなかったことが、たくさん起きた。今回の稽古場で私は、ある人から「あまりに鈍感だ」と言われた。私がこれまであたりまえだと思ってきた創作のプロセスが、誰かにとってはとても唐突で身勝手とすら感じさせてしまうことだった。私は自分の鈍感さを指摘されてはじめて、本当はそんなもの一つもないはずなのに、無意識に自分にとっての「演劇の常識」をつくりあげていたことに気づかされた。俳優は晒される職業なのだからと、やりすごしてしまったことがあった。稽古場で物語が立ち上がる瞬間を、たくさん見逃していた。「あちらを立てればこちらが立たず」を言い訳に、さぼっていたことがあったのではないか。

気づきを与えてもらってからは、少しずついろんな姿が見えてきた。戯曲の解釈に悩み迷走している人、本番が近づいて焦りを感じている人、外国人を「ガイジン」と呼ぶ差別的なヘイトスピーチともとれるシーンにフィクションだと分かりながらも傷ついてしまう人、精度を上げるために居残り稽古をする人、誰かのSOSに寄り添いコミュニケーションをとろうとする人、たとえ稽古場に立ち会えなくても自分の役割をまっとうしようとしている人、本当にいろんな人がいた。「装わない稽古場」がそこにはあった。

できあがった作品は、これまでのプロセスがそのまま舞台上に乗せられたようなものだった。あらゆる人が、ものが、時間がそこにはあった。誰も排除したくない演劇。こぼれ落ちてしまったものを拾いあげるような演劇。私にとって救いになってくれた演劇。

そういう座組みをしつらえたはずの私は、なにをしなければいけなかったのか。私自身が装わずに、どう稽古場にいればよかったのか。私は座組みの一員になれただろうか。公演が終わった今も、ずっと考え続けている。いつかきっとまた彼ら彼女らと創作する時までに、答えを見つけなきゃならない。

次回公演

範宙遊泳

『うまれてないからまだしねない』

2019年1月31日(木)〜2月3日(日)@本多劇場

作・演出:山本卓卓

出演:熊川ふみ 埜本幸良 福原冠/稲継美保 野口卓磨 松本亮 山崎皓司 山田由梨 油井文寧/銀粉蝶

|